Ciencia y Salud

Aminata Soucko, superviviente de mutilación genital: “Lo que no se conoce, no se combate”

EFEsalud ha entrevistado a Aminata Soucko, quien nos ha contado su experiencia y cómo ese sufrimiento se ha transformado en una vocación que busca ayudar a todas las mujeres que, como ella, han sufrido la mutilación genital femenina.

“Quiero que todas las mujeres cojan nuestra lucha como sus luchas, porque lo que nos pasa a una mujer, nos pasa a todas”, declara Aminata.

La maliense ha cumplido su sueño de ser técnica de acción social y actualmente es presidenta de la Red Aminata (Djô Aminata), que con el apoyo de la ONG Farmamundi, ha sacado el documental “Yo soy Aminata”. También acompaña a las mujeres de la Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia.

La historia de Aminata

Aminata nació en Mali y fue mutilada en su primera semana de vida. Con 17 años la obligaron a casarse. Con treinta hermanos por parte de padre, su madre compartía a su marido con otras cuatro mujeres.

En países como Mali no se valora la escolarización de las niñas, y como relata Aminata, una mujer que no tiene estudios está a la merced de un marido maltratador del que no se puede divorciar. Muchas de estas mujeres terminan suicidándose.

“La última vez una mujer se tiró con sus tres hijos al mar porque el marido no paraba de maltratarla, su familia no la aceptaba y ella no tenía donde ir. Otra se tomó veneno porque su familia no consentía que se divorciara…”, narra la maliense.

La vida en comunidad

En la cultura de Mali, al igual que en otros países de África, el matrimonio es algo sagrado y por lo tanto el divorcio es impensable, nos cuenta Aminata. Si una mujer no está mutilada, es difícil que se case, y si no está casada, será rechazada dentro de la comunidad. Para evitar esta marginación, todas las madres mutilan a sus niñas para que se casen cuanto antes.

“La mutilación no la practican por maldad, la practican por desconocimiento. En mi comunidad también hay cosas bonitas que echo de menos. Por ejemplo, si una mujer casada no puede tener hijos, nunca se va a quedar sin hijo, porque allí se vive en comunidad y todos cuidamos de todos. Sin embargo, hay cosas que odio, como el matrimonio infantil forzoso y la mutilación”, aclara.

Abrir los ojos

Por ser la primera mujer de su comunidad en divorciarse y denunciar a su marido, fue tachada de oveja negra. Sin embargo, eso no la detuvo, porque ella tenía claro que estaba sufriendo y que no quería continuar con esa situación.

“Desde pequeñita yo veía estas injusticias pero no tenía ni voz ni voto para reclamar. Según iba creciendo mi cuerpo ya no soportaba más esos sufrimientos. Cuando llegué a España fue cuando tomé conciencia de que había cosas a las que estaba acostumbrada y no estaban bien. Lo que no se conoce no se puede combatir”, explica Aminata.

Violencia de género

Cuando Aminata llegó a España con su entonces marido, veía en las noticias de la televisión que la gente lloraba porque una mujer había sido asesinada por su pareja y preguntaba a su esposo: “¿Por qué lloran?”. La respuesta fue que en España los maridos matan a las mujeres que no hacen caso.

“Imagínate tu primer día al llegar a un país donde no entiendes el idioma, estás sola, sin familia, sin conocer las costumbres ni nada… Cuando mi marido me dijo que aquí las mujeres son tratadas de esa forma me asusté muchísimo. Yo tenía que hacer todo lo que él quisiera conmigo, él no quería que yo aprendiera el castellano, no quería que saliera, ni me enterara”, lamenta.

“Una mujer perfecta en mi cultura -añade- es la que hace caso de todo lo que le dice el marido. Mi madre decía que un matrimonio sin sufrimiento nunca tendrá hijos dichosos”.

Cuando su marido se iba a trabajar, ella aprovechaba para aprender francés y salir a la calle. Aminata pensaba que toda la población negra que había en España era de Mali también. Un día decidió acercarse a una mujer preguntando si entendía francés y le pidió que le señalase algún sitio donde podría aprender castellano.

“Él siempre me denigraba cuando estaba en casa, me decía que estudiar francés no servía para nada. Cuando aprendí castellano pude luchar, saber mis derechos y entender que todo lo que me decía mi marido sobre España es mentira”, describe Aminata.

Víctimas que son madres

Aminata no era la única que estaba sufriendo los malos tratos de su marido, pues su hija presenciaba todas estas conductas.

“Si una mujer no está bien no puede dar la atención a los hijos como toca. Yo salí de casa con lo puesto, pero él me agarraba por el cuello y me pegaba a pesar de que tenía a la niña agarrada de la mano. Mi hija pequeña siempre me dibujaba llorando, pero yo nunca he llorado delante de ella. Ella lo sentía”, relata Aminata.

Una las primeras reacciones de la comunidad de la maliense fue la preocupación de su madre. Ésta pensaba que si no mutilaba a su nieta, ésta nunca se iba a casar e iba a terminar marginada.

“Cuando mi madre me decía que mutilase a mi hija yo le decía: mamá, deja que el primer marido de mi hija sean sus diplomas y ya luego que elija con quién quiere casarse”, recuerda Aminata.

Las consecuencias de la manipulación

La mutilación es una práctica tan normalizada en África que cuando Aminata pregunta a las mujeres que llegan a su asociación si han sufrido algún tipo de violencia, nunca le confiesan que han sufrido mutilación genital femenina.

De hecho, el primer paso que dan cuando llegan a la asociación, además de acogerlas, es darles a entender que se trata de una violación de los derechos humanos.

“En mi dialecto esta práctica es llamada bololoki, que significa limpiar la mano sucia, es una forma de purificar a las niñas y a las mujeres en mi cultura. El hecho de que una mujer no tenga placer a la hora de tener relaciones sexuales nunca se relaciona con la mutilación en nuestra cultura. Es culpa de la mujer. Si una niña muere cuando la mutilan, no se relaciona con la mutilación, sino que dicen que Dios ha decidido que tenía que morir ese día”, explica Aminata.

La mutilación genital femenina: una violación flagrante de los derechos

Según la Red Aminata, de aquí a 2030 habrá 68 millones de víctimas más si no cambia nada.

En España viven cerca de 70.000 mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina (MGF), de las que más de 18.000 son menores de 14 años, según la Red Estatal Libres de MGF. Esta violación flagrante de sus derechos les afecta no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico.

El documental que da voz a la igualdad y los derechos de la mujer

Desde la Red Aminata en colaboración con Farmamundi han estrenado un documental llamado “Yo soy Aminata” donde ella narra su historia de vida y cómo desde hace diez años acompaña a mujeres supervivientes de mutilación genital femenina (MGF) en Valencia.

La cinta también recoge las reivindicaciones de Fatou, Sitan, Grace, Simi, Salimatou, Meman, Gift o

Rougy mujeres supervivientes de la MGF procedentes de Guinea Conakri, Malí, Ghana o Gambia y

que han participado en el proyecto para dar un paso hacia la igualdad y el goce de sus derechos.

El documental ha sido realizado por Valentina Jiménez y Victor Cebellan (La Cosecha), con música de los artistas senegaleses Kirama Kergui, Dauda y Check.

Los riesgos de la MGF

Según la OMS, la mutilación implica la escisión y lesión de tejido genital femenino sano y normal, e infieren la funciones naturales del cuerpo de las niñas y las mujeres. Aminata nos cuenta que más allá del desgarro y los dolores intensos, la mutilación afectó gravemente a su autoestima y sexualidad, heridas que son difíciles de curar cuya cicatriz queda marcada de por vida.

Estas son las consecuencias de la mutilación genital en las mujeres:

Dolor intenso

Hemorragia y problemas de cicatrización

Inflamación de los tejidos genitales, fiebre, infecciones como el tétanos

Problemas urinarios

Lesiones de tejidos genitales vecinos

Estado de choque

Trastornos psicológicos (depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, escasa autoestima, etc.)

Mayor riesgo de complicaciones en el parto (parto difícil, hemorragia, cesárea, necesidad de reanimación del bebé, etc.) y de mortalidad neonatal

Muerte

“La mutilación te afecta al autoestima porque sabes que te falta algo pero no sabes el qué. Nos deja una secuela física y psicológica para el resto de nuestra vida”, subraya Aminata.

Una mirada al futuro

Aminata empezó concienciando a su propia familia para que no mutilasen a sus sobrinas. El tema de la mutilación es tabú en África y desmitificarlo requiere mucho trabajo, pero cuando las comunidades logran comprender la relación entre la mutilación y sus consecuencias, cuando se le llama por su nombre, terminan abandonando esta práctica.

“El conocimiento es el punto de partida en la lucha por los derechos de la mujer. No creo que sea tanto una cuestión legislativa porque ya la prohibieron en Gambia en 2015 pero la MGF sigue de manera clandestina y de hecho quieren despenalizarla. Por lo tanto, es más una cuestión de educación y de brindar recursos a las mujeres marginadas”, subraya Aminata.

Muchas veces son los hombres los que primero llegan a la Red Aminata, quienes luego acompañan a sus mujeres o novias a comenzar el proceso de regeneración, tanto en aspecto físico como psicológico. De hecho, la propia Aminata logró concienciar a su hermano explicándole las consecuencias de la mutilación. Gracias a su insistencia, sus sobrinas no han sido mutiladas.

“Cuando una mujer decidía no mutilar a su hija, yo le mandaba 80 euros del dinero de mi bolsillo. Yo soy pobre, no podía mandar más, pero les mandaba ese dinero para que se dedicaran a abrir pequeños comercios. Cuando tienen su pequeño comercio la gente no les critica porque se van a centrar en lo que venden y ellas van a poner su cabeza en el trabajo y no en las críticas”, explica Aminata.

La Red Aminata contra la mutilación genital

El objetivo de la Red Aminata es sensibilizar no solo a las mujeres que llegan, sino también a los hombres y mujeres de las comunidades de origen. Con ello, Aminata busca ofrecer a las víctimas toda la ayuda que a ella le habría gustado recibir en su día.

En la Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia hay un equipo compuesto por psicólogo, sexólogo y médico. Además de reconstruirles los genitales, les educan en su sexualidad, pues muchas de ellas ven las relaciones sexuales como algo doloroso y carente de sentido. Además, la terapia incluye a sus parejas, puesto que juegan un papel vital en el proceso.

Desde Farmamundi, además de colaborar con la Red Aminata, acompañan a supervivientes de la mutilación genital femenina en Valencia con el proyecto ‘Cuerpo, género y tabú’, subvencionado por la Generalitat Valenciana.

“En cuanto trabajan un poco y conocen su derecho afectivo sexual, las mujeres quieren crear sus propias asociaciones en sus países de origen para luchar contra no solo la mutilación, sino también contra el matrimonio forzoso, las violaciones y que la regla sea considerada como algo normal y natural”, explica Aminata.

A su vez, destaca que lo más importante es educar en que una mujer no tiene que dañar su parte sexual por complacer a otra persona. Ahora, el próximo objetivo de esta superviviente es fundar una casa de acogida de mujeres maltratadas en Mali (y para que sus hijas no sufran la MGF) porque los hombres tienen derecho a casarse con cuatro mujeres, pero ellas no pueden divorciarse.

“Yo no hablo todos los dialectos de África, pero hay otra mujer que he ayudado que sí. Es como una cadena en la que cada una ponemos nuestro granito de arena. Quiero que todas las mujeres cojan nuestra lucha como sus luchas, porque lo que nos pasa a una mujer, nos pasa a todas. Yo cuento mi historia con una sonrisa porque yo lo que quería era mi libertad y soy libre, ahora quedan las demás”, concluye Aminata.

La entrada Aminata Soucko, superviviente de mutilación genital: “Lo que no se conoce, no se combate” se publicó primero en EFE Salud.

Ciencia y Salud

El papel del juramento hipocrático en la ética médica

A continuación, repasamos la historia, los principios fundamentales y la evolución del juramento hipocrático.

Historia del juramento hipocrático

El juramento hipocrático fue escrito en el siglo IV a.C., durante la época clásica de la antigua Grecia.

Tradicionalmente, se ha atribuido a Hipócrates de Cos, reconocido como el “Padre de la Medicina”, aunque no hay pruebas concluyentes de que haya sido su autor directo.

Este juramento formaba parte del Corpus Hipocrático, una colección de textos médicos que sentaron las bases de la medicina occidental, según la Clínica Universidad de Navarra.

A lo largo de los siglos, el juramento se ha adaptado a las distintas creencias culturales, religiosas y sociales.

Durante la Edad Media, se incorporaron referencias al cristianismo y otros valores religiosos. Con la llegada de la medicina moderna, el texto original fue reformulado para reflejar los avances científicos y los nuevos paradigmas éticos.

En la actualidad, la mayoría de las facultades de Medicina del mundo han adoptado una versión modernizada del juramento, con un enfoque más humanista y acorde con los derechos humanos. Un ejemplo de esta actualización es la Declaración de Ginebra, promovida por la Asociación Médica Mundial.

Principios fundamentales

Según la Clínica Universidad de Navarra, el juramento hipocrático se basa en varios principios éticos que han perdurado a lo largo del tiempo:

- Beneficencia: El médico debe actuar siempre en beneficio del paciente, buscando su bienestar físico y emocional.

- Confidencialidad: Toda información obtenida durante la práctica médica debe ser protegida, garantizando la privacidad del paciente.

- No maleficencia: Se debe evitar cualquier acción que pueda causar daño a los pacientes.

- Respeto a la vida: En su versión original, el juramento prohíbe prácticas como el aborto y la eutanasia, aunque en la actualidad estas cuestiones se abordan de manera más flexible dependiendo de las normativas de cada país.

- Transmisión del conocimiento: El médico tiene el deber de compartir su conocimiento con las generaciones futuras de manera ética y responsable.

El juramento hipocrático hoy

A lo largo de los siglos, el juramento ha experimentado múltiples revisiones para adaptarse a los avances médicos y a los cambios en la sociedad. En la versión moderna, se han añadido principios que reflejan la realidad de la medicina actual:

- Autonomía del paciente: Se reconoce el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su salud.

- Igualdad en el acceso a la atención médica: Se promueve la equidad y el trato digno a todos los pacientes, sin discriminación.

- Basar la práctica médica en la evidencia científica: Se enfatiza la importancia de utilizar tratamientos respaldados por estudios médicos rigurosos.

Varias universidades y asociaciones médicas han desarrollado sus propios juramentos basados en el texto original, como la mencionada Declaración de Ginebra, que incorpora valores contemporáneos, incluyendo el respeto por los derechos humanos y la dignidad de cada paciente, según la clínica mencionada.

A pesar de sus modificaciones, el juramento hipocrático sigue siendo un pilar en la ética médica. Su función principal es reforzar la responsabilidad moral de los profesionales de la salud hacia sus pacientes y la sociedad.

Según la Clínica Universidad de Navarra, este compromiso ayuda a fortalecer la confianza entre médicos y pacientes, un elemento esencial en la calidad de la atención médica. Además, sirve como guía en la toma de decisiones éticas dentro del ejercicio de la medicina.

Diferencias entre el Juramento Hipocrático original y el actual

Con la evolución de la medicina y la ética profesional, el juramento ha sufrido importantes cambios. Según la Clínica Universidad de Navarra, algunas de las diferencias más destacadas entre la versión clásica y la moderna son:

- Prácticas prohibidas: Mientras que el juramento original condenaba explícitamente el aborto y la eutanasia, las versiones modernas evitan posicionamientos absolutos y dejan estos temas abiertos a la interpretación médica y legal.

- Referencias religiosas: En el texto clásico se invocaban a los dioses griegos como testigos del juramento; hoy, estas referencias han sido eliminadas.

- Derechos humanos y equidad: En las versiones actuales se ha incorporado un fuerte énfasis en la equidad, la autonomía del paciente y el respeto por la diversidad cultural y social.

La entrada El papel del juramento hipocrático en la ética médica se publicó primero en EFE Salud.

Ciencia y Salud

Migrar con autismo

David Días tuvo que migrar con su familia a Madrid el 2 de octubre de 2018 para comenzar una nueva vida porque en Venezuela “era imposible” y “no tenía futuro”, ya que su familia se tuvo que “mudar por fuerza económica”, aseguró el joven con autismo.

“Las primeras semanas eran como un sueño. No podía creer que estaba en Europa”, señaló David. Gracias a sus orígenes lusos, sus padres y él tiene pasaportes portugueses, lo que les facilitó su salida de Venezuela.

“Yo vengo de un país que está en la ruina total, entonces, adaptarme a España no fue tan difícil como pensaba”, explicó.

Una infancia encerrada

Su infancia en Venezuela no fue nada fácil, David la recuerda “literalmente encerrada y con episodios muy fuertes” porque cuando se estresaba por alguna circunstancia, le daban ataques de pánico y en lugar de encontrar ayuda, su entorno le culpaba.

En el colegio y en las calles sufrió maltrato que él achaca a la falta de “educación para entender lo que es el autismo”. Sus padres “se esforzaron” en ayudar, “pero la situación les sobrepasaba”, detalló.

“Venezuela fue una prisión para mí. Tuve mucha desesperanza”, confesó. Sus últimos años en el país fueron los más duros, su situación empeoró y tuvo varios intentos de suicidio.

Pese a las dificultades, David terminó el instituto y comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

Migrar a España para él fue “liberador, escapar de una prisión donde no había ni esperanza ni futuro. Fue escapar de una pesadilla”.

Un período de adaptación

Cuando llegó a Madrid tenía claro que quería continuar con sus estudios, pero la burocracia para que en España tuviera reconocida su condición fue lenta y necesitó un período de adaptación, así que optó por estudiar un curso de formación profesional en Productos Multimedia e interactivos.

Allí conoció a sus primeros amigos en la capital, entre las que destaca a Raquel, quien le enseñó la ciudad y le ayudó a adaptarse a la cultura, así como a entender diferentes expresiones o palabras de España.

De Caracas, David se trajo algunos de sus temores. “Al principio tenía miedo a salir de noche y no hablaba con la gente porque temía que me quisieran hacer daño”, confesó.

Un año después de llegar a España retomó la carrera de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se sorprendió de las adaptaciones que disponía. Entre ellas, podía examinarse con computadora debido a su disgrafía, un trastorno que dificulta su caligrafía.

Bélgica, un país más inclusivo

A mitad de sus estudios, David decidió volver a migrar e irse de erasmus a Bélgica para poder mejorar su inglés.

En comparación con su experiencia de migrar en España, “allí el autismo está mucho más normalizado y la sociedad mejor adaptada”, señaló.

Se independizó por primera vez con ayuda del centro PLX of Applied Sciences and Arts, la Universidad de Hasselt donde cursó su erasmus, que le proporcionó psicólogos y le adaptó un trabajo en hostelería para que también tuviera independencia financiera.

“En Bélgica era todo tan funcional y se respeta tanto la inclusión que no sientes que eres autista”, detalló el joven, que destacó la gran presencia de personas con discapacidad en las aulas belgas, algo que echa de menos en España.

Mientras estudiaba en Hasselt, confesó que sentía que había perdido su adolescencia y su niñez en Venezuela y se preguntaba por qué no habría nacido en Europa.

La discapacidad en el mundo laboral: “Un gancho publicitario”

David ya se ha graduado en periodismo y ahora se enfrenta al mundo laboral. Entre el 76 y el 90 % de las personas con autismo están desempleadas según la Confederación Autismo España.

Una barrera a la que se enfrenta el joven venezolano, que siente que muchas empresas utilizan campañas inclusivas para lavar su imagen.

“Es un gancho publicitario más que una preocupación real”, apuntó.

David puso de ejemplo una cadena de supermercados que establece un horario adaptado para personas autistas, una medida que para él “es pura publicidad porque en realidad no contratan a personas con discapacidad. Ponen dos horas sin ruido, pero eso no es suficiente”.

El joven reclama que se adecúen los puestos de trabajo porque “muchas veces nos contratan simplemente para ahorrarse dinero, no te adaptan el puesto ni se preocupan por ti”. Sin embargo, considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar.

David defiende que “una sociedad diversa puede buscar muchas soluciones a un mismo problema” y siente que tiene una doble aportación: su visión como inmigrante y como autista.

La entrada Migrar con autismo se publicó primero en EFE Salud.

Ciencia y Salud

“Somos infinitos”, lema del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral y prevalece en una de cada cien personas, según la Confederación Autismo España (CAE).

Se caracteriza por dar lugar a dificultades para la comunicación e interacción social y para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta.

La Confederación Autismo España señala que esta condición se presenta de manera diferente en cada persona en lo referente a sus manifestaciones clínicas, y lo mismo ocurre con el funcionamiento intelectual. Esto supone que no todas las personas autistas presentan discapacidad intelectual asociada.

Diagnóstico

Guillermo Benito, psicólogo del área de Investigación de Autismo España, explica que se se suele diagnosticar entre los 18 y los 24 meses, que es cuando se detectan los primeros signos; sin embargo, observa que la media del diagnóstico está en torno a los cinco años.

“La atención temprana en el autismo determina mucho la evolución y la autonomía que puede llegar a tener la persona, de modo que es importante prestar atención lo antes posible. Teniendo una red de profesionales más especializados con mayores recursos se podría detectar antes”, indica el psicólogo.

Prejuicios

Existen mitos y prejuicios en torno al trastorno autista. Guillermo Benito destaca cuatros:

1. No hay una cura para el autismo

El problema de este mito es que genera falsas expectativas, señala el psicólogo. El autismo tiene que ver con cómo está constituida la persona y su sistema nervioso, de modo que no existe un tratamiento, fármaco o una operación que revierta esto.

Lo que si ayuda a estas personas son las intervenciones psicoeducativas que aumentan la autonomía para que puedan adaptarse a una mayor calidad de vida.

2. Las vacunas no pueden provocar autismo

La falsa afirmación de que las vacunas provocan autismo tuvo su origen en un informe que resultó no ser verdadero. Sin embargo, señala el psicólogo, ha quedado el poso de esa desinformación y de vez en cuando hay alguna noticia que lo reaviva, pero las vacunas no provocan autismo.

3. El autismo no provoca aislamiento social

“Las personas autistas tienen dificultades para relacionarse de una forma normal, pero eso no quiere decir que no se quieran relacionar. Muchas veces, si prestamos los apoyos y estamos suficientemente dispuestos a interaccionar con ellos, no vamos a tener ningún problema. Puede que necesiten comunicarse de forma distinta, pero eso no quiere decir que no se quieran relacionar”, expone Guillermo Benito.

4. El autismo solo afecta a la infancia

Por último, el especialista subraya que se suele pensar que el autismo solo afecta a los niños. Sin embargo, existen personas autistas de todas las edades y con necesidades muy diversas, de ahí que se conmemore el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

“Somos infinitos”

La Confederación Autismo España ha lanzado una campaña bajo el lema “Somos Infinitos”. Con esta premisa afirman que el autismo se presenta de infinitas formas, es decir, que no hay dos personas con autismo iguales.

Por ello, señalan que el espectro autista necesita apoyos especializados y adaptados a su situación y a su movimiento vital, que le permitirán mejorar su desarrollo y bienestar, además de promover su participación social.

“Las manifestaciones del autismo son muy diversas. Por definición, suele relacionarse con dificultades en la interacción y la comunicación social además de rigidez en el pensamiento y en la conducta. Sin embargo, todo eso puede variar enormemente de una persona a otra, de modo que en esa misma categoría de autismo puede haber personas con autonomía, intereses capacidades muy diversas”, explica el psicólogo Guillermo Benito.

¿Cómo ayudar a las personas con autismo?

El psicólogo matiza la importancia de no crear una cartera común de servicios para personas autistas y reclama que “como sociedad debemos ser un poco más sensibles a sus necesidades específicas, ser un poco más abiertos y aceptar que se relacionan de forma distinta. Necesitan que surja el apoyo de manera natural tanto en el plano profesional como en el colegio o incluso el vecindario”.

Además, las personas autistas necesitan adaptaciones a algunos entornos que normalmente oponen algunas barreras de carácter sensorial. Por ejemplo, las celebraciones donde hay petardos y mucha gente, son entornos bastante hostiles para ellos.

Sin embargo, cada vez hay más espacios y entornos adaptados donde las personas autistas pueden disfrutar de esas celebraciones sin que el plano sensorial suponga una dificultad.

La entrada “Somos infinitos”, lema del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se publicó primero en EFE Salud.

-

Mundo Economía3 días

Mundo Economía3 díasEl oro en máximos históricos impulsa los anillos de compromiso

-

Ciencia y Salud3 días

Ciencia y Salud3 díasFernando Rivera, oncólogo y presidente del TTD: “Preocupa mucho el aumento del cáncer colorrectal en jóvenes”

-

Ciencia y Salud3 días

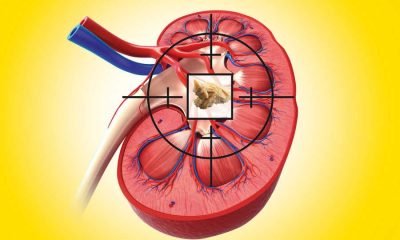

Ciencia y Salud3 díasLa cirugía robótica para extraer tumores de riñón conserva mejor la función del órgano

-

Ciencia y Salud3 días

Ciencia y Salud3 díasConsejos para que el sol y la nieve no te quemen la cara como al rey

-

Mundo Política3 días

Mundo Política3 díasTensa espera ante el veredicto en el caso Marine le Pen

-

Ciencia y Salud2 días

Ciencia y Salud2 díasLa realidad del dolor en trece pinturas del Thyssen

-

RSE2 días

RSE2 díasFracasa el intento de impugnación del PPE sobre presunta financiación irregular de las ONG europeas

-

Ciencia y Salud3 días

Ciencia y Salud3 díasCuida tus pies en primavera