Ciencia y Salud

Cómo cuidar nuestra salud mental: claves para estar bien y sentirnos mejor

En el Día Mundial de la Salud Mental, López-Ibor, catedrática de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, destaca la importancia de la prevención de las enfermedades mentales y da una serie de pautas para cuidar nuestra salud mental.

Hija y nieta de psiquiatras es, además, presidenta de la Fundación Juan José López-Ibor y vicepresidenta segunda de la Fundación Ortega-Marañón, en cuya sede se ha presentado el Foro Permanente de Salud Mental López-Ibor.

El Foro tiene entre sus objetivos acabar con el estigma que sufren las personas con trastornos mentales.

Pero también divulgar los avances en los tratamientos y dar a conocer las enfermedades mentales así como indagar en la prevención y distinguir entre los trastornos y la salud mental, son otras de las metas del Foro.

“La salud mental habría que enfocarla en positivo. Las enfermedades, su diagnóstico y los tratamientos son otra cosa”, sostiene la psiquiatra.

“Estamos psiquiatrizando todos los malestares de la vida”

Celebra que con la pandemia se empezara a hablar más sobre la salud mental. Sin embargo, advierte también de que es algo que puede volverse en contra porque parece que todo el sufrimiento de las personas le lleva a padecer un problema de salud mental “y eso no es así”.

“Quizá estamos psiquiatrizando o medicalizando todos los malestares de la vida y eso, quizá, haga que algunas personas se vuelvan más vulnerables o que atribuyan todo a una enfermedad (…) Hoy en día utilizamos diagnósticos psiquiátricos para expresar nuestros malestares. Hay personas que dicen que tienen depresión, y a lo mejor lo que tienen es tristeza”, señala.

Abunda la psiquiatra en más ejemplos relativos a esta idea como lo que ocurre con la ansiedad, y subraya que ésta es una respuesta normal al estrés, pero entre tenerla y padecer un trastorno de ansiedad “hay un paso grande”. Tampoco el estar triste quiere decir que exista una depresión.

“Eso nos hace victimizarnos un poco”, insiste.

España, líder en consumo de benzodiacepinas

Todo ello en un país, España, que es líder mundial en el consumo de benzodiacepinas, un dato por el que López-Ibor muestra su preocupación y lo achaca, entre otros, a que “quizá ha habido un momento en el que se han prescrito con cierta ligereza y, luego, no se han ido retirando”.

Pero también por otros factores relacionados con la cultura de la inmediatez, de querer acabar con el malestar con una pastilla cuanto antes, en lugar de trabajar en gestionar que no vuelvan a aparecer los problemas.

Sobre ello asegura que los profesionales cada vez son más conscientes de este problema y del riesgo que conlleva, por lo que espera que poco a poco vaya disminuyendo el consumo.

Frenar y desconectar

Pone sobre la mesa el problema de las nuevas tecnologías y cómo pueden ser el origen de trastornos mentales, sobre todo en los adolescentes, que son una población más vulnerable.

“Ahora estamos en una época en la que tendemos a compararnos mucho. Cuando uno utiliza las redes y ve lo que le gustaría tener y no tiene, puede generar frustraciones”, añade la psiquiatra.

La era digital ha supuesto “muchísimo más estrés” en toda la población, porque “estamos permanentemente activados o estimulados y nuestro cerebro no está preparado para eso”, prosigue la psiquiatra.

Por eso, incide en la necesidad de la prevención y en este ámbito asegura que cada vez más investigaciones constatan que el ejercicio físico “es tan importante para la mente como para el cuerpo”.

“Treinta minutos de un paseo diario puede ser casi tan efectivo como una pequeña dosis de antidepresivo en depresiones leves”, recalca López-Ibor, quien reivindica los momentos de silencio porque en una sociedad, como la actual, en la que todo pasa muy rápido, el cerebro lo necesita.

Pautas sencillas y necesarias

En la línea de la prevención, la psiquiatra suele decir a sus pacientes que “cada día hay que hacer seis cosas para estar bien y dos para sentirse bien”. Son “muy sencillas” pero “muy importantes”.

Entre las seis cosas para estar bien se encuentran dormir y comer adecuadamente, cuidar la higiene, aprender algo nuevo, hacer ejercicio y, precisamente, tener periodos de silencio, unos cinco minutos de desconexión para descansar.

Y para sentirse bien, la psiquiatra propone hacer cada día una pequeña cosa por los demás, como, por ejemplo, llamar a un amigo que lo está pasando mal o hacer algo en casa para que la otra persona no lo tenga que hacer.

La segunda cosa para sentirse bien es saber que la vida tiene un sentido “para algo, para alguien, para nosotros”.

Cada día es importante

¿Y un pensamiento con el que levantarse cada mañana que ayude a cuidar nuestra salud mental? La psiquiatra no solo señala uno, sino varios. El primero, insiste, es el autocuidado.

El otro es la importancia del tiempo porque nos pasamos la vida “viviendo un tiempo que no es el adecuado: Cuando estamos ansiosos nos vamos al 2035 y cuando estamos muy deprimidos, nos vamos a tiempos pasados”.

De ahí que invite a que cada fecha del calendario sea importante.

“Hoy es un día muy importante, porque es la única vez que voy a vivirlo, no hay otros 10 de octubre de 2024” y así con las fechas sucesivas, subraya la presidenta de la Fundación Juan José López-Ibor.

Tampoco se olvida López-Ibor de la importancia para nuestra salud mental de cuidar el espacio en el que vivimos, nuestro cuarto, nuestro lugar de trabajo, nuestra casa. “Todo eso nos va a ayudar”, concluye la experta.

La entrada Cómo cuidar nuestra salud mental: claves para estar bien y sentirnos mejor se publicó primero en EFE Salud.

Ciencia y Salud

Descubierta la relación entre la acumulación de una proteína y la enfermedad de Parkinson

Los resultados de este estudio aparecen publicados en la revista npj Parkinsons’s Disease, de Nature. Describen cambios tempranos en el cerebro que pueden alertar sobre el riesgo de sufrir depresión en pacientes con párkinson.

En concreto, la investigación detecta que la acumulación de la proteína alfa-sinucleína en las neuronas que producen serotonina altera circuitos cerebrales relacionados con las emociones y provoca daños tempranos en el cerebro.

Los cambios, además, causan una baja conectividad en dichos circuitos, siguiendo un “patrón de desconexión” característico que podría alertar sobre un riesgo elevado de desarrollar párkinson y depresión.

Indican los investigados, por otro lado, que las modificaciones citadas ocurren mucho antes de que las neuronas mueran, señal temprana anterior a la aparición de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson.

El resultado apunta a que el párkinson y la depresión pueden tener una base neurobiológica común, aunque los investigadores puntualizan que padecer depresión no implica necesariamente que se vaya a desarrollar párkinson en el futuro.

Metodología: de ratones a técnicas de neuroimagen

El trabajo, que está liderado por la investigadora Analia Bortolozzi (del IIBB-CSIC), y tiene a Lluís Miquel-Rio (también del IIBB-CSIC) como primer autor, ha contado asimismo con los experimentos realizados en una investigación de doctorado por Judith Jericó-Escolar, que firma como segunda autora.

En la investigación, han participado, asimismo, el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y la Universidad de Barcelona (UB).

Según explica Analia Bortolozzi, se ha utilizado “un modelo de ratón” para observar que “la acumulación de alfa-sinucleína altera las conexiones sinápticas entre neuronas y modifica la actividad en los circuitos cerebrales relacionados con las emociones”.

Para demostrarlo, los investigadores han empleado técnicas de neuroimagen funcional in vivo (fMRI), tal y como se utilizan en los pacientes, lo que les ha permitido descubrir que dichos cambios causan una “desconexión” o una baja conectividad en los circuitos cerebrales que regulan el ánimo.

Los cambios hallados en los diferentes marcadores sinápticos fueron confirmados posteriormente en muestras de tejido cerebral post mortem de pacientes en diferentes estadios de la enfermedad de Parkinson, lo que puede ayudar a crear marcadores para identificar los pacientes con riesgo de depresión y tratarlos a tiempo.

El 40-50 % de pacientes de párkinson sufren depresión

La ansiedad y la depresión son síntomas comunes en los enfermos de párkinson, y se estima que entre un 40 y un 50 % de pacientes sufren depresión.

Esta última ha sido considerada tradicionalmente una consecuencia del avance del párkinson, una enfermedad progresivamente incapacitante.

No obstante, un significativo número de pacientes presentan depresión en los estadios iniciales de la enfermedad de Parkinson, mucho antes de que aparezcan los temblores, la rigidez y otros síntomas motores.

La entrada Descubierta la relación entre la acumulación de una proteína y la enfermedad de Parkinson se publicó primero en EFE Salud.

Ciencia y Salud

Uno de cada siete niños en México sufre retraso en crecimiento por pobreza y desigualdad

En el marco del Día Mundial del Crecimiento Infantil, que se celebra cada 20 de septiembre, Luis Ortiz Hernández, profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala a EFE que la pobreza y la desigualdad son las principales causas de una estatura baja en México.

“Hasta hace poco, la mitad de los hogares eran pobres, lo que limita el acceso a alimentación saludable, sobre todo productos de origen animal que son fundamentales para el crecimiento”, explica.

Relación pobreza – dieta

Sus estudios muestran que los hogares pobres suelen consumir más alimentos económicos como arroz, maíz, trigo, aceite o azúcar, y menos productos de origen animal como carne, pescado y leche.

“Aunque consuman más calorías, no obtienen los nutrientes necesarios para crecer, como la proteína de origen animal”, aclara.

El retraso en el crecimiento también puede estar relacionado con causas médicas, como la deficiencia de la hormona de crecimiento, presente en aproximadamente uno de cada 3.800 niños. Esta hormona, producida por la glándula pituitaria, estimula el desarrollo infantil y mantiene los tejidos y órganos.

La identificación temprana y el tratamiento con terapias de reemplazo de hormona biosintética son fundamentales para mejorar los resultados, según la empresa de salud Novo Nordisk México.

La compañía destaca que los niños que inician el tratamiento de forma temprana pueden obtener mayores beneficios que aquellos que lo comienzan más tarde.

“Es muy importante que, al notar cualquier síntoma que indique un retraso en el crecimiento, acudan con un endocrinólogo pediatra para realizar las pruebas de diagnóstico necesarias”, remarca Angélica Licona, gerente médico senior de enfermedades raras de Novo Nordisk México.

Además, Hernández subrayó que los efectos de la desnutrición durante la infancia perduran toda la vida, señalando que reduce el desarrollo cognitivo y la capacidad para aprender, limitando la movilidad social y las oportunidades laborales futuras.

“Programas como la alimentación escolar son clave para garantizar una dieta variada y equilibrada, que incluya productos de origen animal que muchas familias con bajos recursos no pueden proporcionar. Cualquier política que reduzca la pobreza y la desigualdad tendrá efectos positivos en la estatura y el desarrollo de los niños”, aseguró.

El retraso en el crecimiento, problema a escala mundial

A nivel mundial, la OMS estima que 144 millones de niños menores de cinco años en el mundo viven con retraso en el crecimiento, lo que representa cerca del 22 % de la población infantil.

América Latina ha registrado descensos en las últimas décadas, pero persisten brechas importantes, sobre todo en zonas rurales y comunidades indígenas, según la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

La reducción de la desnutrición infantil forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que plantean erradicar todas las formas de malnutrición hacia 2030. Sin embargo, factores como la inflación alimentaria y los efectos del cambio climático han ralentizado los avances.

Expertos coinciden en que enfrentar el retraso en el crecimiento requiere acciones integrales que combinen diagnósticos oportunos de problemas endocrinológicos, programas de nutrición, acceso a servicios de salud, agua potable y saneamiento.

La entrada Uno de cada siete niños en México sufre retraso en crecimiento por pobreza y desigualdad se publicó primero en EFE Salud.

Ciencia y Salud

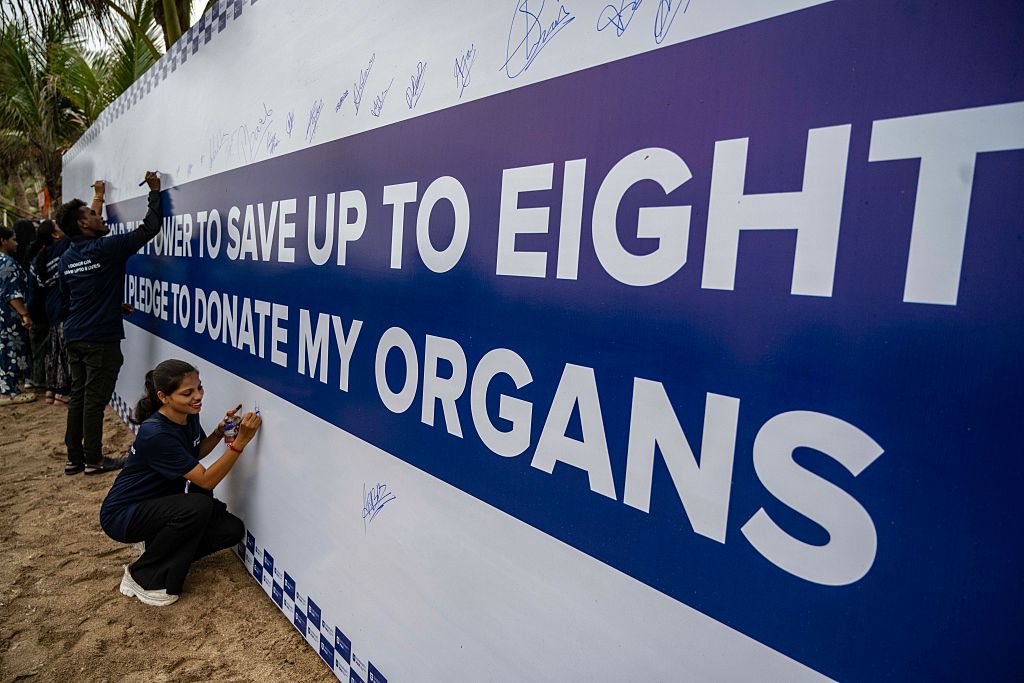

El renovado plan de trasplantes de la UE se tiene que adaptar a la demografía y al perfil de los pacientes

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La política de trasplantes en la Unión Europea (UE) vuelve a estar en el foco de atención tras casi una década de olvido, aunque los expertos advierten de que cualquier Plan de Acción renovado del bloque comunitario tiene que abordar los cambios demográficos de los donantes, una asignación de órganos más justa y la codificación de las nuevas tecnologías, entre otros retos.

Los pacientes trasplantados, muchos de los cuales se dieron cita este verano en los Juegos Mundiales del Trasplante de Dresde, Alemania, también llaman la atención sobre la necesidad igualmente urgente de rehabilitación, educación y seguimiento a largo plazo.

«Los cambios más urgentes en las políticas y los sistemas deberán centrarse en los cambios demográficos de nuestros grupos de donantes, en la mejor manera de asignar los órganos de forma justa y eficiente y en cómo comprender mejor y repercutir en la utilización de los órganos mediante análisis más exhaustivos», aseguran sus portavoces.

También es preciso «codificar los importantes avances tecnológicos en la donación de órganos para garantizar la confianza (…)», explica a Euractiv la Dra. Nicole Turgeon, jefa de la División de Cirugía de Trasplantes y profesora del Departamento de Cirugía y Cuidados Perioperatorios de la Universidad de Texas en Austin.

Peligro de las listas de espera

Solamente en 2023, se añadieron 56.032 nuevos pacientes a las listas de espera europeas, seis cada hora. Ese mismo año, 7.054 personas murieron mientras esperaban un órgano que les salvara la vida.

Y sólo muy recientemente se ha logrado recuperar un poco más de dinamismo.

Al caducar el Plan de Acción de la UE 2009-2015, los trasplantes pasaron a un segundo plano. Pero bajo la pasada Presidencia húngara del Consejo de la UE, se adoptaron en diciembre de 2024 unas conclusiones en las cuales se pedía un plan renovado.

El pasado 7 de mayo, la eurodiputada Elena Nevado del Campo (del Partido Popular Europeo, PPE) elevó la presión sobre la Comisión Europea para saber cuándo se actualizaría el plan, y citó como motivo «la creciente demanda de trasplantes debido al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades no transmisibles».

El comisario europeo de Salud, Olivér Várhelyi, respondió el 30 de julio que las prioridades identificadas con los Estados miembros incluyen la formación de profesionales, desde la donación tras muerte encefálica (DBD, por sus siglas en inglés) y muerte circulatoria (DCD, por sus siglas en inglés) hasta la donación en vida y el intercambio internacional.

En ese sentido, anunció 2 millones de euros en el marco del programa de trabajo EU4Health 2025 para apoyar estas acciones, al tiempo que apuntó a la prevención y la cooperación con el Consejo de Europa.

La voz del paciente: la vida más allá de la supervivencia

En los Juegos Mundiales de Trasplantes de Dresde, los pacientes dieron voz a lo que los debates políticos a menudo pasan por alto: el trasplante no consiste sólo en mantener con vida a las personas, sino en garantizar que puedan volver a tener una vida plena y activa.

Tom, alemán de 32 años, receptor de células madre y jugador de fútbol en los Juegos, describió cómo la recuperación tras su trasplante fue tanto mental como física.

«Físicamente, estaba muy delgado, muy débil, ya no tenía músculos, apenas podía andar, no podía subir escaleras», dijo. «Como resultado, estaba mucho tiempo tumbado, ocupado en mis pensamientos y en mí mismo, y tardé mucho tiempo en salir de este agujero, tanto mental como físicamente». agregó.

La rehabilitación en un centro de la Selva Negra, la fisioterapia diaria y el fuerte apoyo familiar acabaron por encarrilarle. Inspirado por un post de Instagram durante su enfermedad, se marcó el objetivo de competir en los Juegos, y este verano desfiló orgulloso en Dresde.

Thomas, francés de 23 años, que competía en ciclismo y tenis de mesa, recibió un trasplante de hígado a los nueve meses. Las frecuentes ausencias escolares le obligaron a repetir curso, y las restricciones al fútbol fueron su «mayor decepción».

Finalmente se centró en los deportes alternativos y se convirtió en campeón del mundo de su categoría.

«Para mí, participar en estos Juegos Mundiales en Alemania nos permite a los trasplantados demostrar que podemos participar, hacer deporte y que somos capaces», explicaba Thomas este verano.

Necesidad de mucho más apoyo

Su historia subraya la necesidad de un mejor apoyo educativo, oportunidades deportivas adaptadas y una transición estructurada a la atención de adultos.

El finlandés Iisak, de 22 años, que ganó medallas de plata en triatlón y contrarreloj de ciclismo, se enfrentó a algunos de los retos más difíciles. «Después del trasplante pesaba 50 kilos, muy por debajo de mi peso normal. Vomitaba todos los días y me sentía fatal», recuerda.

Soportó meses de hospitalización, más de diez episodios de neumonía y repetidos viajes entre Tampere y Helsinki para recibir tratamiento. «Tuve que dejar de estudiar. No podía hacer deporte, no podía ver a mis amigos, no podía comer lo que quería», explica.

Con determinación, reconstruyó sus fuerzas y acabó cumpliendo su sueño de competir en Dresde. «Así que ahora mismo he vuelto más o menos a la normalidad. Salvo que tengo un sistema inmunitario peor. Pero el deporte y la actividad me están permitiendo volver a tener una vida normal.», subraya.

Sus experiencias señalan el camino de las reformas que Europa debe adoptar: rehabilitación estructurada, continuidad de la educación, atención coordinada entre hospitales y seguimiento a largo plazo más allá de la cirugía. Para muchos, el trasplante no es el final del tratamiento, sino el principio de un largo viaje.

De la recuperación a la defensa colectiva

Los Juegos Mundiales de Trasplantes transformaron estos viajes personales en un mensaje colectivo. Pacientes de todo el mundo se reunieron no sólo para competir, sino para mostrar a los responsables políticos y a la sociedad lo que el trasplante hace posible.

«Los Juegos Mundiales de Trasplantes son un escaparate de la recuperación de la salud y el bienestar de nuestros pacientes. También es un recordatorio del increíble don y la repercusión de la donación de vivo y de fallecido», explica el Dr. Turgeon.

«Tener un gran evento internacional donde los pacientes se reúnen y compiten es una plataforma convincente para elevar la conciencia y reunir una masa crítica de personas para impulsar los esfuerzos de promoción y reforma del sistema.», agrega.

El momento de que la UE dé un paso al frente

A pesar de los avances médicos, los trasplantes siguen luchando por conseguir una visibilidad política frecuente. Como observó el Dr. Turgeon, a menudo se trata como una especialidad joven que afecta a «un pequeño número de pacientes» en comparación con el cáncer u otras enfermedades.

Pero con más de 56.000 personas en lista de espera, miles muriendo cada año y pacientes que exigen apoyo para el largo camino que va más allá de la cirugía, Europa no puede permitirse retrasos.

Un Plan de Acción renovado sólo tendrá éxito si se adapta a las realidades demográficas, codifica las nuevas tecnologías y aborda las necesidades vividas por los pacientes de trasplante en todo el continente.

///

(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

The post El renovado plan de trasplantes de la UE se tiene que adaptar a la demografía y al perfil de los pacientes appeared first on Euractiv.es.

-

RSE3 días

RSE3 días¿Qué puede aportar la UE al esfuerzo mundial por el clima?

-

Ciencia y Salud3 días

Ciencia y Salud3 díasLa vacuna española de la bronquiolitis previene el desarrollo del asma

-

Mundo Economía3 días

Mundo Economía3 díasEl Gobierno aprueba este martes la actualización del cuadro macro que eleva el crecimiento por encima del 2,6%

-

Newswire3 días

Newswire3 díasClaveseguros lanza Cyberboxx® Assist con BOXX Insurance como plataforma de prevención de ciber riesgos para Empresas en Ecuador

-

Newswire3 días

Newswire3 díasChile e India, dos modelos para la expansión del comercio colombiano, según nuevo estudio de Nuvei

-

Mundo Economía2 días

Mundo Economía2 díasGoolzoom integra «Inmuebles», su radar de precios y oferta residencial

-

Newswire3 días

Newswire3 díasZero Latency VR lanza HAUNTED, una experiencia de terror totalmente inmersiva diseñada para asustar

-

Mundo Economía3 días

Mundo Economía3 díasLa Costa del Sol se pone a la altura de la Riviera francesa impulsada por el auge de las branded residences